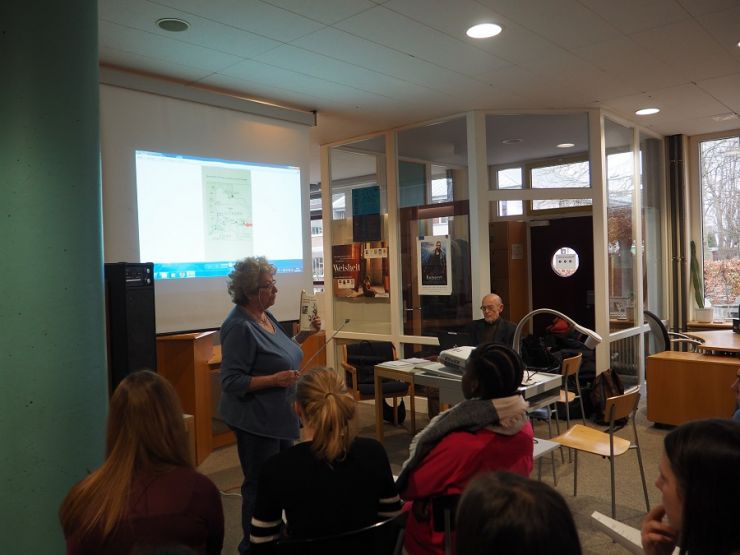

Sowjetische Soldaten befreiten am 27. 1. 1945 das KZ Auschwitz. Dieser Jahrestag der Befreiung wird seit 1996 in der Bundesrepublik als Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes begangen. Um die Erinnerung wachzuhalten und die Schüler*innen für den Wert von Demokratie zu sensibilisieren, fand am 4.2.19 erneut ein Zeitzeugengespräch mit Tamara Dreifuss statt ( zum Inhalt vgl. Holocaust Gedenktag 2018). Dieses Jahr konnten 80 Schüler/innen des 9. Jahrgangs den beeindruckenden Erzählungen von Frau Dreifuss zuhören, die ihren Vortrag mit eindrucksvollen Zeichnungen aus ihrem Kinderbuch veranschaulichte. Wir hoffen sehr, dass Frau Dreifuss weiter so gesund und munter bleibt und auch nächstes Jahr wieder an unsere Schule kommen kann. Elisabeth Amling

Sowjetische Soldaten befreiten am 27. 1. 1945 das KZ Auschwitz. Dieser Jahrestag der Befreiung wird seit 1996 in der Bundesrepublik als Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes begangen. Um die Erinnerung wachzuhalten und die Schüler*innen für den Wert von Demokratie zu sensibilisieren, fand am 4.2.19 erneut ein Zeitzeugengespräch mit Tamara Dreifuss statt ( zum Inhalt vgl. Holocaust Gedenktag 2018). Dieses Jahr konnten 80 Schüler/innen des 9. Jahrgangs den beeindruckenden Erzählungen von Frau Dreifuss zuhören, die ihren Vortrag mit eindrucksvollen Zeichnungen aus ihrem Kinderbuch veranschaulichte. Wir hoffen sehr, dass Frau Dreifuss weiter so gesund und munter bleibt und auch nächstes Jahr wieder an unsere Schule kommen kann. Elisabeth Amling

Holocaust-Gedenktag

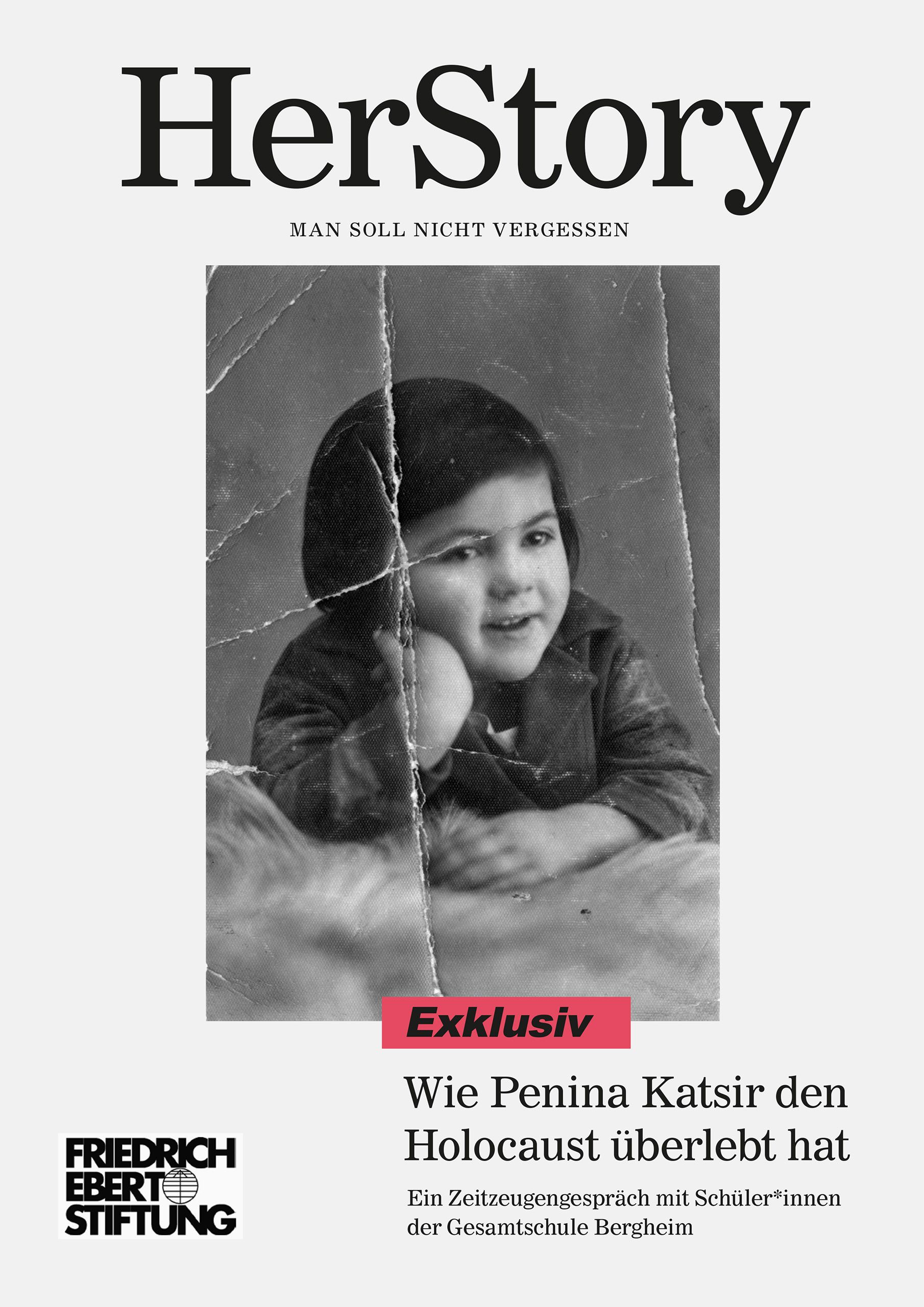

Schülerinnen und Schüler der Q1 treffen eine Holocaustüberlebende

„Ich hatte ein tolles Leben bis ich 9 war“. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges änderte sich für Penina Katsir und ihre Familie alles. Juden erhielten Berufsverbote und die Kinder mit denen Frau Katsir vorher noch gespielt hat, fingen plötzlich an sie mit Steinen zu bewerfen.

Dann musste sie mit ihrer Familie von ihrer rumänischen Heimat aus in ein ukrainisches Ghetto. Ihre Eltern versteckten Wertsachen in Brot und in Seife, damit ihnen die Wertsachen nicht abgenommen wurden. Kot, Regen, Kälte - das mussten sie auf dem 3km langen Weg in die Ukraine aushalten. „Wer nicht mehr gehen konnte wurde erschossen“, berichtet sie. Leider vergaß die Mutter, die Ohrringe ihrer Tochter abzunehmen, so dass diese von den Soldaten brutal von ihren Ohren gerissen wurden. Aber das junge Mädchen konnte den Schmerz trotz des vielen Blutes nicht realisieren: „im Krieg wurden wir nicht als Menschen gesehen..., weniger als eine Fliege vielleicht“.

Angekommen im Ghetto sahen sie keine Mauern oder Stacheldraht drum herum. Jeder Fliehende wurde einfach erschossen. Penina berichtete, dass sie „im Ghetto indirekt ermordet wurden“. Im Winter herrschten Temperaturen von -38°C und ihre neunköpfige Familie hatte nur einen Teppich, um sich zu wärmen. Viele Gefangene starben an Hungersnot, Kälte oder mangelnder Hygiene. Auch Frau Katsirs Familie litt in dieser Zeit an Läusen und der Krankheit Typhus. Sie hatten keine Medikamente und keine medizinische Versorgung, so dass sie nur mit Schnee versuchen konnten, den Schmerz ihrer brennenden Lippen zu mildern. Tag für Tag arbeiteten sie unmenschlich hart und erhielten von den umliegenden Bauern als Lohn verschimmeltes Brot, das mit der gesamten Familie geteilt wurde. Denn Peninas Mutter sagte immer: „Man darf nie alleine essen“. Trotz dieser schrecklichen Situation gab die junge Penina nie auf, denn ihre Mutter versprach, dass alles gut werden würde und bessere Tage kommen würden. Dieser Optimismus verhalf der Familie durch 3,5 Jahre Gefangenschaft.

Zu ihrem 12. Geburtstag durfte sich Penina trotz der bedrückenden Lage etwas wünschen, denn im Judentum ist der 12. Geburtstag für Mädchen ein sehr wichtiger Tag, da „man anfängt, Verantwortung zu übernehmen“. Zunächst geschockt, dass ihre Mutter überhaupt an so etwas wie Geschenke denken konnte, äußerte Penina trotzdem ihren Wunsch: ein ganzes Brot für sich alleine. Aber weil ihre Familie tagelang nichts aß, nahm sie ihr Geschenk nicht an, sondern teilte es mit ihrer Familie. Aufgrund dieser Erfahrung hat Frau Katsir bis zu ihrem 80. Geburtstag nie wieder ihren Geburtstag gefeiert.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zogen sich die deutschen Panzer zurück und die Befreiung aus ihrer Lage durch russische Soldaten erschien ihr „wie ein Wunder“. Ihr erschienen „die russischen Panzer wie Engel“. Die Soldaten gaben den Juden Versorgung und Mäntel. Obwohl Penina und ihre Familie sich so sehr nach Essen sehnten, hielten sie sich dennoch zurück und gingen sparsam mit dem Proviant um.

Der Krieg war für sie vorbei, sie hatte viele Jahre ihrer Kindheit im ukrainischen Ghetto verbracht. Ihr Vater verlor 10 von 14 Geschwistern. Die neunköpfige Familie von Penina Katsir hat die Zeit im Ghetto jedoch überlebt. Es war für sie alle so schrecklich, dass sie sich gegenseitig versprachen, nicht darüber zu sprechen. Deswegen schwieg Penina Katsir so lange und brauchte 7 Jahre Therapie, damit sie sich endlich äußern konnte.

Heute lebt sie in Jerusalem und strickt zahlreiche Puppen und Stricksachen für Kinder in Kriegsgebieten, da ihr Lebensmotto lautet „den Anderen zu helfen.“ Frau Katsir besucht außerdem immer wieder Schulen oder nimmt an Zeitzeugengesprächen teil, denn sie sagt: „es ist meine heilige Pflicht von meinen Erfahrungen zu berichten, damit so etwas nicht wieder passiert... wenn Sie das weiter geben, gibt mir das Kraft."

Zahra Mohammadzadeh und Phamiesuck Thongphout, Q1

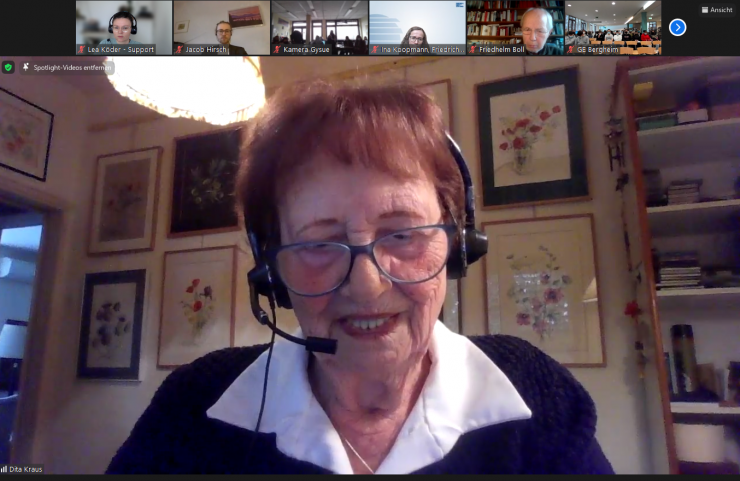

Zeitzeugengespräch mit der Holocaust-Überlebenden Dita Kraus

Dita Kraus verlebte in Prag eine schöne Kindheit, ihr Judentum habe in ihrem Leben kaum eine Rolle gespielt. Dies änderte sich schlagartig mit dem Einmarsch der Deutschen 1939 in die Tschechoslowakei. 1942 wird Dita mit ihrer Familie in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie erzählt von dem nie endenden Hunger und dem Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre, denn Theresienstadt sei restlos überfüllt gewesen, ihre Familie hätte sich mit anderen Familien ein Zimmer teilen müssen.

Ein Jahr später wird die Familie nach Auschwitz Birkenau deportiert. Nun habe die schrecklichste Zeit begonnen: In Viehwagen eingepfercht, stehend, ohne Essen, ohne Luft, ohne Toiletten seien sie völlig erschöpft in Auschwitz angekommen: „Und als bei der Ankunft die Türen geöffnet wurden, standen da SS-Leute mit bellenden Wolfshunden und Männer in weiß-blau gestreiften Uniformen, die uns mit Stöcken aus den Waggons herausschafften. Es war Nacht, die Frauen wurden von den Männern getrennt, kamen in eine Baracke und warteten bis zum Morgen. Dann mussten wir uns ausziehen und kalt duschen. Es war Dezember und eisig. In einer anderen Baracke warf man uns wahllos benutzte alte Kleider zu. Es war egal, ob sie passten oder nicht. Dann marschierten wir zum sogenannten „Familienlager für Juden“ aus Theresienstadt, das war eine Sektion von Auschwitz-Birkenau. Die Leute dort sahen so komisch aus.“ Jüdische Bekannte ihrer Familie, die bereits mit vorherigen Transporten im KZ-Lager angekommen waren, hätten von Gaskammern gesprochen. „Ich dachte einfach nur, die Leute wären verrückt geworden. Später verstand ich aber, dass es wahr ist.“

Eindrücklich schildert Dita Kraus den Prozess der Entmenschlichung: „In Auschwitz wurden uns Nummern tätowiert. Ich war nicht mehr Dita, sondern nur noch Nummer 73.305.“

Ditas Vater stirbt in Auschwitz an den Folgen von Erschöpfung und Krankheit. Ihrer Mutter und ihr gelingt es, bei einer Selektion für Zwangsarbeit in Hamburg ausgewählt zu werden- diese extrem schwere Arbeit sei die einzige Chance gewesen, den Gaskammern und dem Tod zu entkommen.

Dita Kraus und ihre Mutter überleben. Ihre Mutter stirbt jedoch nur zwei Monate später an einer unbekannten Krankheit- ein Ereignis, das Frau Kraus bis heute in ihren Träumen verfolgt. Sie war gerade 16 Jahre alt.

Auf die Frage eines Schülers, woher sie die Kraft nehme, immer wieder von ihren Erlebnissen zu erzählen, antwortet sie : „Ich bin es denen schuldig, die nicht erzählen können- meiner Familie, meinen Freunden, den vielen vergessenen Toten.“

Dita Kraus hat es trotz der Distanz der Videokonferenz geschafft, die Schüler*innen zu berühren. Die Schüler*innen fanden viele Informationen „ sehr erschreckend“ und Frau Kraus` Bereitschaft zu erzählen „sehr eindrucksvoll“. Alle Anwesenden waren sich einig: Wir wünschen Frau Kraus viel Kraft, dass sie noch lange ihre Erfahrungen mit Schüler*innen teilen kann.

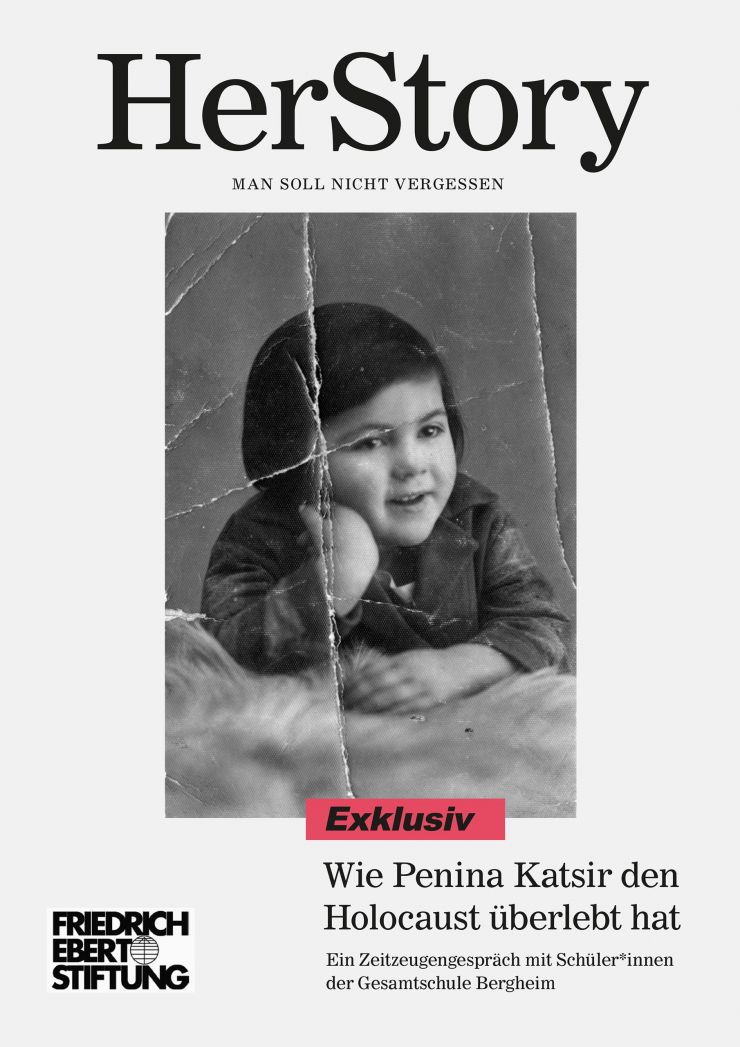

Diese Veranstaltung wurde von der Friedrich - Ebert Stiftung ermöglicht. Außerdem konnte der Projektkurs „Zeitzeugen“ der Gesamtschule exklusiv an einer Schreibwerkstatt teilnehmen: Die Schüler*innen setzten sich kreativ mit Kraus’ Lebensgeschichte auseinander und stellten Bezüge zur Gegenwart her. Unterstützt wurden sie dabei von dem Journalisten Matthias Dell und der Grafikdesignerin Veronika de Haas.

Das Ergebnis ist diese Zeitung, die Frau Kraus feierlich in einer weiteren Videokonferenz am Freitag übergeben werden konnte.

Herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen und natürlich Frau Kraus ohne die dieses eindrückliche Projekt nicht möglich gewesen wäre!

Holocaust-Gedenktag: digitales Zeitzeugengespräch und Schreibwerkstatt mit Penina Katsir

Die 91jährige Frau Katsir schlug ihre Zuhörer*innen sofort in ihren Bann; sie ist eine großartige, lebendige Erzählerin, von der zudem eine große positive Ausstrahlung ausgeht.

Zu Beginn beschreibt Frau Katsir ihre unbeschwerte Kindheit in der Bukowina (heute Ukraine) in der Nähe der Stadt Czernovitz. Dort habe ein Völkergemisch und eine religiöse Vielfalt geherrscht, eine vordergründig tolerante Gesellschaft. Rückblickend zeigt sich für Frau Katsir jedoch ein anderes Bild: Es habe viele antisemitische Tendenzen gegeben: So hätten ihre (christlichen) Freundinnen sie im Streit häufig als „dreckige Jüdin“ beschimpft, die doch besser „nach Palästina verschwinden“ solle.

Diese zumindest oberflächliche Idylle wurde radikal durch den Zweiten Weltkrieg beendet. Die Region gehörte ab 1941 zu Rumänien, das mit Deutschland verbündet war. Sofort hätten offene Ausgrenzungen und Diskriminierung begonnen. „Unseren rumänischen Nachbarn haben uns Juden nicht mehr gegrüßt, Kinder haben uns mit Steinen beworfen – dabei waren sie gestern noch unsere Freunde“, erinnerte sich Katsir.

Der Familie Katsir wurde mitgeteilt, dass sie umgesiedelt werden solle. Die Zeitzeugin schildert eindringlich, wie ihre Eltern sie, ihre vier Geschwister und die Großmutter vor der Deportation in einem Kreis versammelt und wie die Eltern ihnen das Versprechen abgerungen hätten, alles zu geben, um zu überleben – die Not und Angst ihrer Eltern habe sie damals nicht verstanden, die Kraft des Zusammenhalts in der Familie jedoch ganz stark gespürt.

Die Familie Kaltsir hatte jedoch Glück, sie gehörten zu einer Gruppe, die nach mehrtägigem Marsch tatsächlich in dem Ghetto von Mogilev ankam und sich selber überlassen wurde. Immer wieder wiederholt Frau Katsir, dass die Nationalsozialisten viele Methoden des Holocaust beherrscht hätten: „Sie haben uns nicht getötet, nicht erschossen und nicht verbrannt. Sie taten nichts – und haben einfach auf Hunger und Kälte vertraut“.

Dass die gesamte Familie überlebt habe, sei einerseits natürlich ein unglaubliches Glück gewesen. Aber auch die Kraft insbesondere der Mutter, der Familie immer wieder Hoffnung zu vermitteln und somit den Lebensmut aufrecht zu erhalten, habe das Überleben ermöglicht. Ihre Dankbarkeit drückt sie heute in Sätzen wie „Liebe kann retten“ oder „Liebe kann heilen“ aus, eindringlich und zugleich ein Appell besonders an die jungen Zuhörer*innen.

Unter welchen Umständen die Familie Katsir über drei Jahre im Ghetto überlebte, ist nicht vorstellbar. Sie mussten in zerstörten Häusern ohne Fenster und Türen leben, spärlich möbliert. Zuerst hätten sie sich zu Wucherpreisen etwas von den Bauern kaufen können, die die Notsituation ihrer jüdischen Mitmenschen schamlos ausnutzten. Als es nichts mehr zu verkaufen gab, hätten alle Kinder versucht zu arbeiten. Da die Männer im Krieg waren, seien Arbeitskräfte sehr begehrt gewesen. Egal wie anstrengend die Arbeit gewesen sei, der Lohn war immer nur eine Kante trockenen Brotes, häufig sogar verschimmelt. Noch immer schwingt Erstaunen mit, wenn Frau Katsir von dem Verhalten der rumänischen Bäuerinnen berichtet. Häufig hätten sie zu Mittag Suppen gekocht, keine einziges Mal sei Frau Katsir jedoch zum Mitessen aufgefordert worden. Bei diesen Erinnerungen schüttelt sie den Kopf. Bis heute kann sie diese Gleichgültigkeit und Unmenschlichkeit nicht nachvollziehen.

Nach der Befreiung aus dem Ghetto stand für die Familie die Auswanderung nach Israel fest, da sie nicht mehr an einem Ort zurück wollten, an dem ihre Nachbarn und vorgeblichen Freunde sie dem Tod ausgeliefert hätten. Erst als die Familie 1947 nach Israel umgesiedelt war, habe sie sich seit langen Jahren wieder sicher gefühlt.

In dem anschließenden Gespräch wird Frau Katsir gefragt, woher sie ihre positive Energie nehme: „Ich liebe das Leben, weil ich so viele Tote gesehen habe, daher schätze ich es“, antwortet sie lächelnd. Sie habe 80 werden müssen, um über ihre Erlebnisse reden zu können. Jetzt sei sie stolz, eine Überlebende zu sein und das Erzählen über den Holocaust sei für sie eine Kraftquelle: Der Holocaust dürfe nicht vergessen werden. Für sie ist es wichtig, dass alle Menschen gleich seien, es keine Unterschiede geben dürfe.

Sie hat daher zwei Botschaften an ihre Zuhörer*innen: „Erzählt meine Geschichte weiter und schaut niemals weg, wenn Menschen Leid widerfährt“, appelliert sie, „seid empathisch!“

Diese Begegnung hat uns alle sehr beeindruckt und wir sind sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, diese selbstbewusste Dame voller positiver Lebensenergie, Herzlichkeit und Menschlichkeit erleben zu dürfen. Ihr Aufruf zu Liebe und Empathie können wir uns gerade heute zu Herzen nehmen.

Unsere Schule hatte das Glück, an der anschließende Schreibwerkstatt mit dem Journalisten Matthias Dell und der Graphikerin Veronika de Haas teilnehmen zu dürfen. In dieser kleinen Gruppe setzten sich die Schüler*innen kreativ mit dem Interview auseinander und verfassten die Zeitung „HerStory“. Hier die Zeitung zum Blättern.

Elisabeth Amling

Holocaust Gedenktag 2019

Zeitzeugengespräch mit Tamar Dreifuss

Zeitzeugengespräch mit Tamar Dreifuss anlässlich des Holocaust – Gedenktages an der Gesamtschule Bergheim

Jetta Schapiro habe jedoch ihr Kind an der Hand genommen und selbstbewusst die diensthabenden Wachmänner passiert, als seien sie nur Besucherinnen gewesen: „Wir sind durch das Tor gegangen, einfach so!“, erzählt sie den Schüler/innen der Gesamtschule.

Nach der geglückten Flucht gab sich die Mutter als Russin aus und arbeitete auf Bauernhöfen. Dabei lebte sie in ständiger Angst, als Jüdin erkannt zu werden. Und noch einmal wurden Mutter und Tochter wundersam gerettet. Auf einem Bauernhof habe sich die Mutter mit dem aggressiven Wachhund angefreundet. Als nazifreundliche Partisanen kamen, versteckten sich die Beiden tagelang in seiner Hundehütte. Der Hund habe sogar sein Essen mit den beiden Frauen geteilt, erinnerte sich Frau Dreifuss.

Sichtlich ergriffen und beeindruckt verabschiedeten die Schüler/innen Tamar Dreifuss Wir bedanken uns beim Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. , der den Kontakt zu Frau Dreifuss herstellte.